|

|

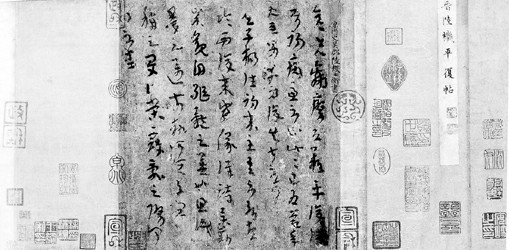

(陆机《平复帖》) |

引言

在中国书法艺术发展史上,《平复帖》是存世最早的墨迹,无论其历史地位,还是艺术价值,都属国宝级的。因而获“皇帖”之尊,得“墨皇”之冠。

《平复帖》出自西晋著名书法家、文学家陆机(字士衡,261—303)之手。陆机系上海松江人氏,与其弟,亦是书法家、文学家的陆云(字士龙,262—303)并称“云间二陆”。二陆家住松江小昆山下,并在小昆山间筑有读书台。陆蓉在《菽园杂记》中载:“昆山在松江府华亭界,晋陆机兄弟生其下,皆有文学,时人比之‘昆冈玉片’。”晋时有人就将二陆比作美玉,由此形成流传千古的“玉出昆冈”之说。宋时王安石曾有诗云:“玉人生此山,山亦传此名。”

一、云间世家育英才 读书台上十春秋

松江作为“上海之根”,不仅景色旖丽、钟灵毓秀,而且人文悠久深厚,历史遗产丰富。唯其如此,生于斯、长于斯的陆机才有如此卓越的创造才华,如此超拔的笔墨功力,书写出中国书法的“祖帖”。

二陆出生于松江的名门望族,系钟鸣鼎食的簪缨世家。祖父陆逊封“华亭侯”,被授予大都督、丞相。二陆的父亲陆抗拜奋威大将军、大司马,文武兼备,勤于职守,后死在大司马任上。正是在这样一个诗文书香门第,人文鼎盛之乡中,陆机自幼秉承庭训、家学渊源,受到了良好的文化熏陶和艺术培育,精于诗文、工于书法、擅长武术,才华出众而相貌伟岸,《晋书·陆机传》中载:“机身长七尺,其声如钟。少有异才,文章冠世,伏膺儒术,非礼不动。”陆机14岁时,父亲卒,袭职为牙门将,可见他是一位能文能武的少年英才。陆机共有兄弟五人,其序为陆晏、陆景、陆玄、陆机、陆云,均能上马驰骋征战,下马挥毫作书。

晋太康元年(280),晋武帝灭吴,陆机之兄陆晏、陆景战死沙场,陆机、陆云被俘后流放安徽寿县。第二年,晋武帝念二陆兄弟乃名门之后,且年少而有才学,动了恻隐之心,命人释放了二陆,并开恩让他们扶着二位哥哥的灵柩回到了松江小昆山。二陆当时分别年仅18、17岁,他们在乡亲们的帮助下,简单地整修了位于小昆山北山脚下的陆氏故宅,又在小昆山的东北坡上修筑了一个简陋的读书台。从此远离红尘的喧嚣,避开世俗的诱惑,耐得寂寞、刻苦攻读、诗文相伴、笔墨相随。陆机在《文赋》中欣然地写道:“收百世之阙文,采千载之遗韵,谢朝华于己披,启夕秀于未振,观古今于须臾,抚四海于一瞬。”

值得一提的是从晋太康元年(280)至太康十年(289),正是西晋社会相对安定、经济较为繁荣的时期,人口增加显著,呈现了一个小康的局面。而这十年,正是二陆兄弟在小昆山读书台上朝夕用功、手不释卷的时期。且松江自古是鱼米之乡,江南富庶之地。因而民风纯朴古雅,崇文尚艺。这一切不仅为二陆在故乡的读书求知提供了一个较为稳定安康的生活条件,而且也为二陆在家乡与文人交往、诗文唱和创造了一个相对宽松的人文环境。

二、太康精英才高瞻 怀念故乡恋鹤鸣

十年奋发,十年生聚。正是二陆在故乡小昆山上读书台的十载春秋,兄弟俩“皆收视反听,耽思傍讯,精鹜八极,心游万仞”(《文赋》),才完成了他们知识的升华、艺术的修炼、创造的辉煌,也为陆机在中国艺术史上创作出现存最早的书法墨宝真迹《平复帖》及第一篇文学创作论《文赋》奠定了实力与才华。从而在这个被鲁迅先生称为“文的自觉”与“人的觉醒”时代,成为西晋艺苑上璀璨的双子星座。东晋葛洪在《抱朴子》中云:“吾见二陆之交,犹玄圃积玉,莫非夜光,方之他人,若江汉之与横汙。及其精处,妙绝汉魏人世也。”而南北朝的钟嵘则誉“陆机为太康之英”,称其“才高词赡,举体华美”,由衷感叹“陆才如海”(《诗品》)。从此,二陆与故乡松江一起走进了历史。小昆山成就了二陆,二陆光耀了小昆山,小昆山由此成为中国文化史上的一座丰碑与座标。

晋太康十年,陆机偕弟陆云同赴当时的皇都洛阳,登门拜访了当时文坛泰斗张华。张很赏识两位青年才俊,说攻打东吴之战,最大的收获是得到这两位人才。使二陆在京城声名大震,有“二陆入洛,三张(系当时著名文学家张载及弟张协、张亢)减价”之说。当时最出名的一件文坛轶事就是有一次陆云在张华的太常府遇名士荀鸣鹤,张华为了考其文思才气,要求他俩打招呼“勿作常语”。于是,才思敏捷的陆云即自我介绍:“云间陆士龙。”荀即答曰:“日下荀鸣鹤。”“云间”从此成为二陆故乡松江的由来和别称,从中可见二陆与松江的地缘、文缘、血缘。

太安二年(303),成都王司马颖为讨伐长沙王司马乂,任命陆机为前锋大都督,率二十万人马前往洛阳。后陆机军队惨败,司马颖的宦官孟玖兄弟等人乘机诬告其谋反,并作了伪证。司马颖大怒,派人秘密逮捕陆机于军中,同时被杀的还有陆云及陆机的二个儿子陆蔚、陆夏。二陆兄弟时年仅43、42岁。据《世说新语》载:陆机临刑前神色坦然,只是对天自叹:“欲闻华亭鹤唳,可复得乎!”意谓家乡华亭的鹤叫,再也听不到了。可见他对家乡松江的无限眷恋,对小昆山的不尽思念。其后,华亭的父老乡亲在小昆山读书台不远的山坡上,建起了鹤鸣亭,呼唤着英魂的归来。二陆作为松江的儿子,最后又魂归于故乡的怀抱。元代诗人、书法家凌岩诗云:“九峰西峙比昆仑,晋代将军墓尚存。”

历史地看:正是陆机挥笔写下了千古不朽的《平复帖》与《文赋》,从而不仅确立了他在中国文化艺术史上的地位,而且使故乡松江也闻名遐迩,成为祖帖故里、书贤之乡。

三、推崇皇帖二帝王 尊评祖帖董其昌

陆机所书《平复帖》原系问候友人彦先病情的一份信札,其书法艺术水平也是相当精湛的。《大观录》称其为“若篆若隶,笔法奇崛”。观其运笔奇崛古朴而丰神流动,其气韵亦恣肆疏逸而从容内敛,达到了一种难以企及的雅秀简静、遒劲畅朗的化境,晋书“韵胜”、“度高”的风格得到了生动的演绎。为此,那个开创贞观盛世、有着深深的书法情结的唐太宗李世民以天子之尊,亲撰《陆机传论》云:“远超枚马,高蹑王刘,百代文宗,一人而已。”并对二陆悲剧性的命运深表同情:“华亭之鹤,方悔于后。卒令覆宗绝祀,良可悲夫。”从历代典章及庙堂皇制来看,唐太宗对二陆故乡“华亭”的提及,是对该地的极大尊崇与褒扬。也说明早在1500多年前,一代帝王唐太宗已关注这个江南文化之城。《平复帖》至宋入皇内府,宋徽宗赵佶更是痴迷于书画的一位帝王,他于宣和二年在宫中亲自用泥金题写瘦金书“晋陆机平复帖”,并钤盖“宣和”、“政和”二皇家收藏鉴定印。唐宋二代帝王对《平复帖》的推崇,终使《平复帖》名扬天下。华亭的父老乡亲也始终守护着二陆的遗踪旧迹,并将小昆山上的读书台代代相传,使之“芳草年年绿,风物岁岁新”。

《平复帖》、《文赋》与读书台、二陆故居结缘千秋,小昆山从此亦成为一道穿越千年的人文古迹、艺苑名胜。《九域志》曾引李太白《题王处士水亭》中云:“齐朝南苑,是陆机宅。”曾在神宗熙宁年间两度任相的王安石,在辞相退隐江宁(今南京)时,曾专程来华亭,伫立深思在读书台,并留下了感叹的诗章:“悲哉世所珍,一出受稀倾。不如鹤与猿,栖息尚全生。”北宋早期诗人梅尧臣在庆历四年(1044)就亦慕名来到华亭,瞻陆氏故宅,上二陆书台,即兴写下颇有沧桑感的《过华亭》。其后,因仕途被贬的苏东坡带着疲惫的身心登临读书台。他望着夕阳山外山,绿树村外村,百感交集,在读书台的石壁上欣然题写了“夕阳在山,子瞻”。从此,在小昆山那条窄小的通往读书台的小径上,历代名士贤者、各地诗人墨客的脚步从未停止。

在《平复帖》收藏、流传的漫长过程中,明代的文坛巨擘、华亭画派领袖、与二陆同为乡梓的董其昌对此作出了重要的贡献。由宋入明后,《平复帖》在万历初年由韩世能、韩逢禧收藏,二韩父子作为明大收藏家对此帖十分珍视,当时的诗人李维贞在《答范生诗》中曾写道:“昨朝同尔过韩郎,陆机墨迹锦装潢。”为了进一步增加《平复帖》的历史内涵、文化底蕴及艺术价值,注重乡谊、崇尚先贤、关爱遗珍的董其昌在万历十九年(1591)为《平复帖》题签。13年后的万历三十二年(1604),董又再次为《平复帖》题跋,此段跋至今还留在帖后。董其昌还从整个书法发展史的角度评其为:“右军(王羲之)以前,元常(钟繇)以后,唯存此数行为希代宝。”博学多才、自视甚高的董其昌,以皇长子讲官、南京礼部尚书、明文坛泰斗之尊,两次关注《平复帖》,并为其题签写跋,不仅为陆机的《平复帖》最后奠定了“祖帖”的尊贵,而且使松江在当时成为一个重要的江南文化艺术重镇,积聚了相当丰沛的文化资源和书法人气,创作了相当精彩的艺术作品。

结语

千百年来,正是由于陆机《平复帖》的人文意义和艺术价值,使古城松江形成了特有的文脉史绪,构建了永久的笔墨空间,奠定了珍贵的帖学地位。唯其如此,《平复帖》与松江的血缘关系已成为一种历史状态和文化形式。可以说,《平复帖》是我们这座城市弥足珍贵的文化名片。

|

|

|