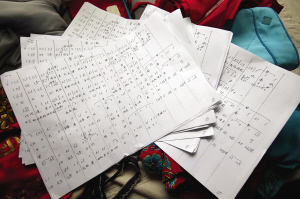

手抄的《雷公报》曲谱

后台,琴师在和唱。

前台,演员们在精心表演高腔剧目《雷公报》。

近日,几近失传数十年的瑞安高腔又在瑞安市重新正式登台上演,《雷公报》等传统的高腔剧目使市民们重新领略这一优秀剧种的艺术魅力。瑞安市对于这一重拾民族优秀传统文化的举动给予了大力扶持,专门请温州市戏曲专家对其评定,及早抢救,并申报温州市非物质文化遗产保护名录。

几近失传数十年

瑞安高腔是中国的古老剧种,源于明末清初,曾被专家称为南戏的“活化石”。上海辞书出版社出版的《中国戏曲剧种大辞典》中,有“瑞安高腔”的条目。

温州民间有“高昆乱弹,和调讨饭”的民谚,高腔在温州地方戏剧中居首位。在瑞安本地还有一个不成文的行规:如果高腔班和别的戏班在一起演出,要待高腔班先“开锣”,然后别的班才“开锣”演出。可见同行对高腔的尊重。相传他们演出的剧目很多,经常演出的剧目有本戏80多个,折子戏20余个。常见剧目有《紫金鞭》、《凤头钗》、《铁冠图》、《高唐周》、《雷公报》、《循环报》、《紫阳观》、《报恩亭》等,折子戏有《宜秋山》、《北湖州》、《貂蝉拜月》、《访白袍》等。瑞安高腔的流行地域,是以温州市区、瑞安、平阳为中心向四方辐射,北至温岭、台州;西至丽水、松阳;南达福建福鼎、霞浦一带,影响极广。

在上世纪30年代,由于戏曲市场萎缩,瑞安高腔开始走向下坡,到50年代瑞安仙降“阿柳班”也彻底解散,瑞安高腔淡出乡村,濒临失传。近些年随着对民族民俗文化的日益重视,瑞安高腔被列入瑞安市第一批非物质文化遗产保护名录。

“夹燥塔”显示特色

瑞安高腔的唱腔有独特的风格,在民间称之为“夹燥塔”。高腔戏曲艺术的核心特点是热闹。在演唱中有诸多特色,如表演质朴,演唱发声以自然音为主,用瑞安方言演唱;曲词通俗,大都是生活中的语言;伴奏多用锣、鼓、钹等打击乐器,不用或少用管弦乐器;其演唱一唱众和,演员在台上演唱时,如果是一句七字,句尾一字或三字由后台或台上的乐队帮唱。所帮曲词有多有少不定,帮腔时有翻高八度,尾音往往呈下滑音,句帮腔句同时锣鼓合奏,兼为同奏过门。演唱音调高昂激越,显示出古朴、粗犷的艺术风格。

高腔世家“阿柳班”

“阿柳班”是瑞安著名的高腔班。“阿柳”全名瞿济柳,是瑞安市仙降镇前林村人,全家7代都是演员,是温州地区高腔世家。

瞿济柳个子不高,从小爱好表演,演艺颇精,能演好几个角色,是当地戏班中有名气的艺人。“阿柳班”演唱的高腔戏,道具简单,唱词通俗,带有本地俗俚语,演员不多,戏价便宜,因而,比较适合在乡村巡回演出。当地还流传着一个顺口溜:“阿柳班,阿柳班,戏笼自担担,吵锣自敲敲;唢呐只一只,铜锣用脚踢。”

近年,瑞安市非物质文化遗产保护中心,深入乡村发现高腔项目后,专门安排2.2万元,委托当年高腔“阿柳班”中的当家人瞿济柳的嫡孙、瞿家的高腔第七代传人瞿金华收集、整理高腔戏曲资料,并从老艺人的嘴里“抠”出一些唱腔来。据中心负责人郑建俊讲,目前,瞿金华已整理好6、7集瑞安高腔剧本。这次来演出的《雷公报》剧本,是他最早收集到的,经演员们2个多月的排演。

瞿金华告诉笔者,高腔唱到他这代,已经是第七代了,第一、二代的祖辈的族谱已散失了,不记名字了。第三代是瞿老五,在清咸丰年间,一家兄弟六个都演戏,可以说一个家族就是一个戏班。第四代瞿步中,是演花旦的。第五代瞿济柳(就是瞿金华爷爷),他七八岁时就跟父亲学习高腔,很小就上台演戏,十七八岁时就做了掌班。嗓音高亢,扮相俊美,是当地知名的艺人。第六代是瞿汉岳(瞿金华爸爸),没有学演戏,只掌班。到第七代瞿金华,中学毕业后深得祖父真传,后继承祖业,自办民间戏班。

作为高腔的传人,瞿金华心里一直有一个愿望,办高腔戏校培养出一批瑞安高腔的新生力量,使瑞安高腔传承下去,这当然离不开政府和有志于高腔艺术的有志之士的大力支持。